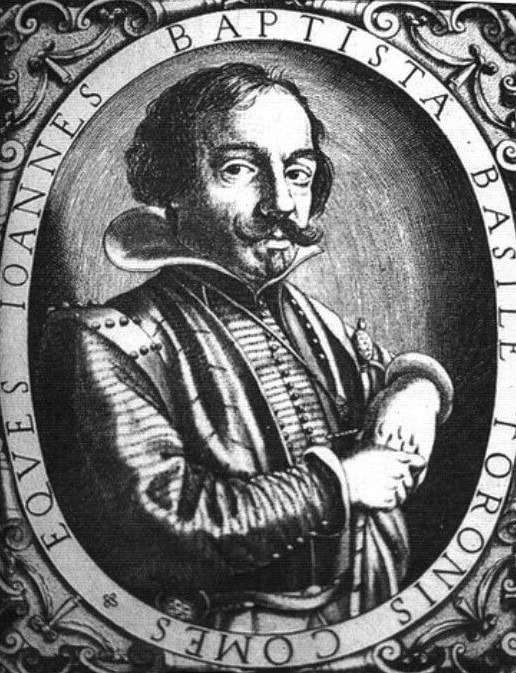

Legato alla Lucania per essere stato governatore del feudo per conto di Galeazzo Francesco Pinelli, terzo duca di Acerenza, il napoletano Giovan Battista Basile (Napoli, 1583 – Giugliano in Campania 1632) è uno dei più interessanti autori del nostro barocco letterario.

Scrisse una bellissima raccolta di fiabe, Lo cunto de li cunti (‘il racconto dei racconti’), forgiata in una raffinatissima e iper-espressiva lingua napoletana. Le cinquanta fiabe sono narrate da dieci novellatrici in cinque giorni, sul modello del Decameron di Boccaccio. L’opera, purtroppo non ancora nota al grande pubblico per la barriera linguistica, che ne rende complessa la lettura, merita una riscoperta che renda ragione della sua elevata elaborazione retorica e del suo alto valore letterario. Del tutto insolita, rispetto alla versione che tutti conosciamo della fiaba di Cenerentola, derivata dalla versione del francese Charles Perrault (da cui anche la nota versione Disney), è la Gatta cenerentola, originalissima versione di Basile, che precedette quella del francese, il quale pure lesse l’opera del napoletano, circolante in ben sette edizioni in Francia nel XVII secolo.

Alla storia di Zezolla, questo il nome della giovane fanciulla che in casa era soprannominata ‘gatta cenerentola’ per la sua consueta collocazione nei pressi del focolare, per via della sua condizione servile, anche Roberto De Simone nel 1976 si ispirò per scrivere e musicare una celebre opera teatrale in tre atti, che trasferisce nelle scene quella stessa atmosfera di una Napoli brulicante e densa di magico folclore.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di ‘fiaba barocca’? Innanzitutto intendiamo che la fabula (da cui deriva l’italiano ‘favola’), ovvero l’insieme degli eventi intrecciati nella narrazione, si presenta molto più complessa e densa di eventi. Zezolla, per esempio, nella versione di Basile uccide una precedente matrigna, prima di subire la sua metamorfosi degradante da parte della nuova ‘matreia’:

La nova matreia pe cinco o seie iuorne affummaie de carizze a Zezolla, sedennola a lo meglio luoco de la tavola, dannole lo meglio muorzo, mettennole li meglio vestite; ma, passato a mala pena no poco de tiempo, mannato a monte e scordato affatto de lo servizio receputo (oh, trista l’arma c’ha mala patrona!) commenzaie a mettere ‘mpericuoccolo seie figlie soie, che fi’ ‘n tanno aveva tenuto secrete e tanto fece co lo marito, che receputo ‘n grazia le figliastre le cadette da core la figlia propia, tanto che, scapeta oie manca craie, venne a termene che se redusse da la cammara a la cocina e da lo vardacchino a lo focolare, da li sfuorge de seta e d’oro a le mappine, da le scettre a li spite, né sulo cagnaie stato, ma nomme perzì, che da Zezolla fu chiammata Gatta Cennerentola.[1]

Ecco, dunque, l’origine del nuovo nome, segno di un nuovo ruolo nella casa, quello della Cenerentola che tutti conosciamo. Ma, ecco, anche, un’idea dello stile barocco dell’autore, improntato a un procedimento retorico tipico dello stile barocco noto come amplificatio, il quale consiste nell’arricchire l’eloquio aggiungendo ‘più del necessario’, amplificando, appunto, il piano dell’espressione con il fine di meravigliare il lettore. Prendiamo, ad esempio, il momento in cui le sorellastre si preparano per il ballo, dopo che Zezolla stessa, ricorrendo a un dattero magico (elemento estraneo al nostro immaginario della fiaba), aveva pronunciato una portentosa e ritmata filastrocca per ricevere il dono dell’abito (“Dattolo mio naurato, / co la zappetella d’oro t’aggio zappato, / co lo secchietiello d’oro t’aggio adacquato, / co la tovaglia de seta / t’aggio asciuttato; /spoglia a te e vieste a me!”): Ora mo, essenno venuta la festa e sciute le figlie de la maiestra tutte spampanate sterliccate ‘mpallaccate, tutte zagarelle campanelle e scartapelle, tutte shiure adure cose e rose, Zezolla corre subeto a la testa e, ditto le parole ‘nfrocicatole da la fata, fu posta ‘n ordene comme na regina e, posta sopra n’acchinea con dudece pagge linte e pinte, iette addove ievano le sore, che fecero la spotazzella pe le bellezze de sta penta palomma.

L’enumerazione di aggettivi fornisce al lettore l’idea del momento concitato, in cui le dame sono ansiose di precipitarsi alla festa e al contempo pone una linea di separazione tra l’atto serafico e accurato di Zezolla e l’affastellarsi ansioso e goffo dei gesti e degli addobbi delle sorellastre. Altra opera di maestria, infine, si ha nel momento culmine, quello dell’elogio che il principe fa del ‘chianello’, la scarpetta perduta da Cenerentola:

Se lo pedamiento è cossì bello, che sarrà la casa? o bello canneliero, dove è stata la cannela che me strude! o trepete de la bella caudara, dove volle la vita! o belle suvare attaccate a la lenza d’Ammore, co la quale ha pescato chest’arma! ecco, v’abbraccio e ve stregno e, si non pozzo arrevare a la chianta, adoro le radeche e si non pozzo avere li capitielle, vaso le vase! già fustevo cippe de no ianco pede, mo site tagliole de no nigro core; pe vui era auta no parmo e miezo de chiù chi tiranneia sta vita e pe vui cresce autrotanto de docezza sta vita, mentre ve guardo e ve possedo.

Il monologo richiama chiaramente l’elogio del paradossale, che fa di un semplice “chianello” un oggetto sacro), nonché, burlescamente, e con un abbassamento di stile, il tema della catena, nodo o laccio d’Amore (ora lenza” e “tagliola”) di derivazione petrarchesca. L’esaltazione del ‘chianello’ procede con una serie di parallelismi e figure retoriche (anafore, epifore, parallelismi, ripetizioni, effetti fonici) che conferiscono particolare enfasi al momento.

Non sveleremo al lettore il prosieguo della storia: questi pochi indizi intendono essere un invito alla lettura di un autore meridionale del Seicento ancora ingiustamente poco noto e degno, per il suo grande talento letterario, di entrare nelle nostre biblioteche e nel nostro immaginario fiabesco.