Non esiste manuale di filosofia antica che non prenda avvio dalla chiarissima affermazione di come la nascita della stessa, in occidente almeno, non sia altro che un percorso di affrancamento dal racconto mitico per trasformare i contenuti immaginari attraverso il Logos che è contemporaneamente parola ordinante e ragione ordinante.

Il mito greco ha la funzione fondativa di trasmettere il sistema di valori del “perfetto uomo greco” per cui non esiste colpa più grande della tracotanza, inesorabilmente punita secondo la legge segreta degli dei.

Verrebbe da chiedersi cosa abbiano in comune il mito e la favola. Entrambi raccontano fatti complessi in modo semplice e siccome la filosofia non è affare semplice e i filosofi non hanno spiccato senso dell’umorismo, meglio mettere subito in chiaro che Mithos e Logos sono inconciliabili, la filosofia non si può perdere nell’immaginazione.

In realtà uno dei più grandi filosofi dell’antichità ha attinto a piene mani dalla mitologia,Platone infatti non disdegna l’uso del racconto per agevolare la comprensione, nei manuali si parla di teorie orfico-pitagoriche (parola e numero) e a chi si fa riferimento se non al mito del cantore Orfeo che muove a compassione, con la sua musica, anche gli animali più feroci e riesce, unico vivo, a entrare nel regno dei morti per riprendersi la sua Euridice, impresa che non porterà a termine per quella tracotanza di cui sopra?

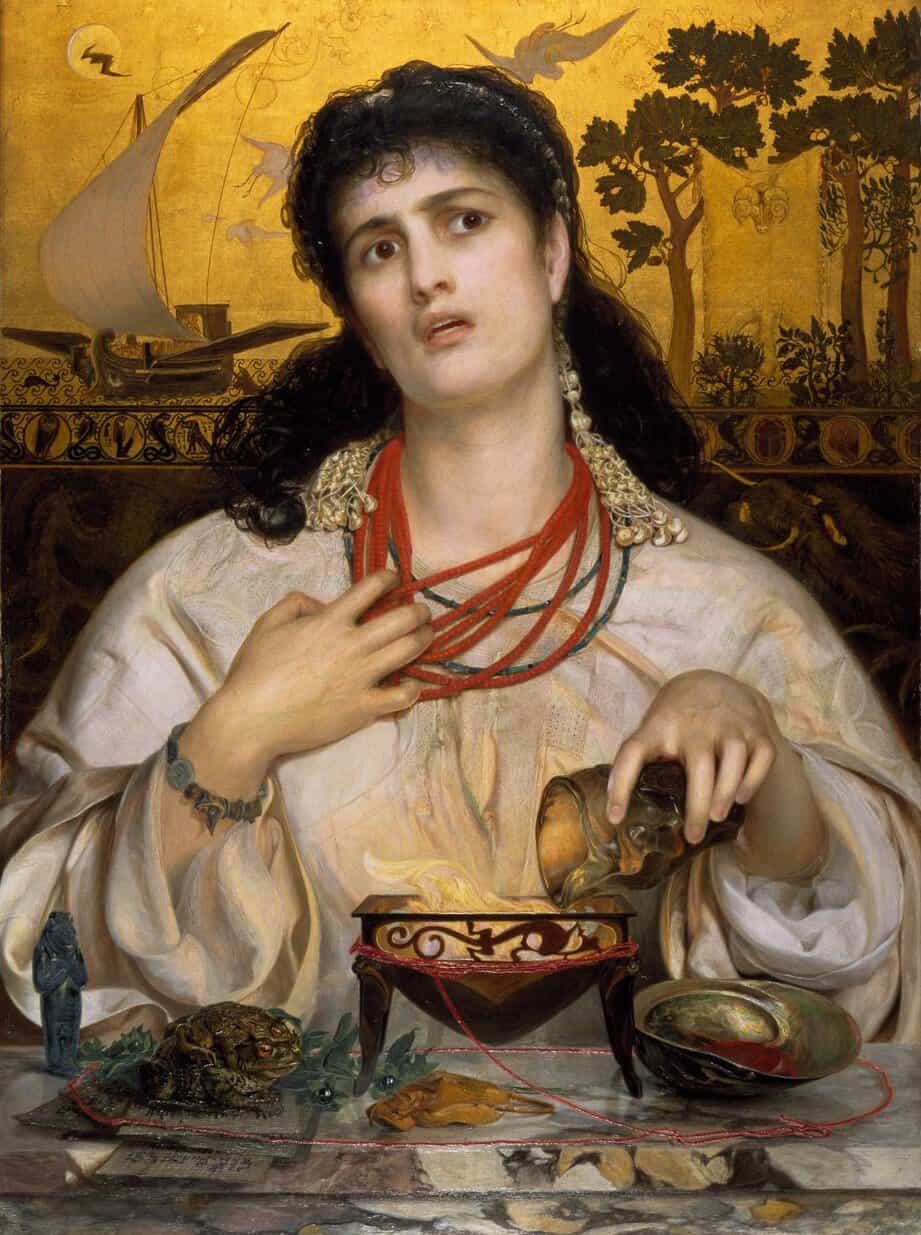

Il tema della favola e della vicinanza al racconto mitologico mi è particolarmente caro e nella fattispecie per l’uso del mito all’interno della tragedia greca che trovo essere una delle espressioni filosofiche più profonde e dense (forse Nietzsche inorridirebbe a questa affermazione ma questo è). Quando, liceale, mi sono imbattuta nella Medea di Euripide sono rimasta folgorata, ho voluto cercare tutto su di lei, sulla donna Medea, sulla madre Medea, sulla sposa Medea, sulla maga Medea e, allora, non c’era lo smartphone a semplificarci la vita, c’erano le biblioteche e le enciclopedie a darci supporto e c’erano Pasolini e una Maria Callas magnetica.

Nell’opera di Euripide si parte da una Medea già sposa e già madre, ha già aiutato il suo amato Giasone a conquistare il Vello d’Oro, ha già lasciato la Colchide, sua terra natia, per divenire straniera a Corinto. All’inizio della tragedia Medea leva il suo canto di lamento con le donne della città perché l’amato ha deciso di ripudiarla per poter sposare Glauce, la figlia di Creonte, e poter ottenere così il trono. Il progetto di vendetta è già iniziato e non tiene conto del confronto con lo sposo che è solo una conferma della bassezza morale dell’uomo che ha amato, Medea non lascia al caso nulla, pianifica in ogni dettaglio ciò che avverrà, a partire dall’accordo con il re di Atene, Egeo, che le assicura ospitalità nella sua città.

La prima vittima a cadere è Glauce, la rivale, la donna scelta da Giasone per diventare la nuova e giovane sposa; le sue carni si consumeranno sotto il peso leggero della veste confezionata per lei e inviatale in dono proprio dalla moglie ripudiata, insieme a lei cadrà Creonte, accorso in soccorso della figlia e colpito dalla stessa sorte. Giasone conosce bene Medea, intuisce che nessuno è al sicuro, nemmeno i suoi figli e si spende in un ultimo, vano tentativo di salvarli ma i loro piccoli corpi straziati e senza vita sono mostrati al marito che fu da una Medea che si invola verso il cielo sul carro alato del dio Sole. Nel tempo, la figura di Medea, da autrice del più atroce degli assassini, colpevole senza redenzione, è stata vista come straniera esclusa e respinta, come ogni straniero ancora oggi, e quindi in parte vittima degli altri e del destino.

La tragedia è cruda, come ogni tragedia, è piena di pensieri di morte, di vendetta, di dolore, come si addice al componimento, eppure quando la lessi per la prima volta mi accorsi che c’era un elemento di novità ovvero la protagonista non moriva, si involava sul carro di Apollo come protetta dalla forza del dio.

Medea, nel mito, è anche una maga, allora si potrebbe pensare che il suo destino di vita sia garantito dai suoi poteri ma i miei studi filosofici mi suggerivano altro, avevo a che fare col mito ma il mio approccio si muoveva sul filo del logos. Medea è donna, è moglie, è maga ma è soprattutto madre di due figli assassinati; nella ricerca etimologica della parola “madre” c’è un rimando ad un’origine dal sanscrito che ha a che fare con la misura.

Misura è ciò che si confronta con gli oggetti per conoscerne il rapporto.

La madre è norma di ogni rapporto con la vita o, almeno, è il primo paradigma per interpretare l’orizzonte di quella vita.La madre contiene, delimita nel suo spazio, lo spazio dell’altro. L’abbraccio della madre al neonato riproduce la sacca gestazionale che diventa luogo di accoglimento fisico e psichico.

Eppure, in questa misura sta la radice di ogni dis-ordine poiché la natura della donna è doppia: da una parte il ruolo naturale di misurante e dall’altra il ruolo sociale di misurata, due ruoli che non riescono ad accordarsi in nessun modo e che, quando sono in equilibrio, è solo perché vi è un lavoro di taratura che dura un tempo troppo lungo e che alimenta una sofferenza indicibile.

Il rapporto di grandezze che sta tra l’utero e il mondo è una violenza e di madri come Medea ne è piena la storia degli uomini (come sempre i greci stavano lì, prima di qualunque altro popolo a raccontarlo), solo che in questo nostro tempo che sa sentenziare senza capire, noi chiamiamo le nostre Medee solo delle povere pazze disumane quando, invece, sono madri che hanno perso l’unità di misura.

Non tutte le madri diventano Medea ma tutte le madri sono intimamente Medea, oserei dire, tutte le donne, pure quelle che non generano, poiché in potenza possono determinare lo spazio dell’altro e possono sovvertirlo irrimediabilmente.

Le prime divinità sono legate alla terra e sono femmine e misurano, con il tempo del sole e delle stagioni, la vita degli uomini, ordinano il caos attraverso la parola numerica. Misurano, le madri: il cibo, la crescita, il verbo, il passo dei figli, sono matematiche sentimentali, lavorano sulla proporzionata commistione degli elementi che, tra l’altro, è una delle tante definizioni di bellezza. La madre che è misura, genera la bellezza, non perché i bambini siano belli per postulato ma perché esse celano per mesi e poi svelano al mondo: lavare via dal corpo la placenta è rivelare l’essere umano nella sua forma più autentica, una forma che non avrà mai più se non quando sarà a un passo dalla morte.

Misurano le madri, contengono lo sgomento di lasciar andar via l’altro dopo averlo considerato parte di sé per un tempo scandaloso; nella matematica delle madri sta un potere che non ha eguali, nel non esercitarlo sta la sola intelligenza accettabile, lì dove questo non-esercizio risulta mancante sta il baratro di ogni disperazione.

Quando a scuola mi spiegarono la “costante di Fidia” non ne colsi la tremenda potenza, dopo la virgola una serie di decimali che partono dal sessantuno e che si perdono nell’infinito; poi, molto tempo dopo, grazie alla lettura di una poesia dedicata al Pi Greco, costante per il calcolo della circonferenza che, geometricamente è figura perfetta, , ho trovato tutto in quei numeri: ho trovato la mia data di nascita, la mia altezza, il mio numero civico e quello del telefono, la mia frequenza cardiaca, il numero dei miei amori e quello delle cose conosciute.

Questo vale per tutti: in quei decimali senza una fine sta il progetto di una matematica che è donna e che, in un momento, in quello e in nessun altro, ha deciso che era tempo di costruire proporzioni aggraziate per creature dis-graziate.