La favola è un racconto; ci vuole sempre dire qualcosa. Portare altrove, in un mondo parallelo in cui possiamo ritrovare leggi e dinamiche sociali proprie del nostro mondo, ma agite da protagonisti diversi. La favola è, per certi versi, la rappresentazione insitamente speculare della nostra dimensione umana e terrena, ed è per questo che ci troviamo sempre nelle righe che leggiamo. In questo senso, la favola vive in un limbo – come sempre ogni racconto di fantasia – tra l’immaginario e il realistico.

La fotografia vive nella stessa sospensione, sempre, sebbene si tenda a dimenticarlo. La fotografia è per sua natura una piccola porzione riprodotta del reale, specularmente; con la realtà – ovvero l’insieme organico, complesso, unitario di ogni esperienza ed evento, cosa visibile e non – intrattiene al massimo un rapporto di estremo vassallaggio, di ispirazione fugace. Ciò che noi pensiamo essere la traccia più fedele del visibile, il tassello saldo della storia così com’è avvenuta, in realtà non è altro che l’incipit di un intreccio inventato, suggerito semmai dal vasto insieme di elementi da cui è stato prelevato. Nel suo essere riduzione di un’unità più complessa, ogni immagine può essere l’avvio per un racconto di fantasia, e di fatto lo è.

Quando Ando Gilardi parlava di FF (Fotografia Fatalista) contrapposta a ID (Immagine Determinista), andava già a tracciare quella differenza sostanziale che intercorre tra fotografia e cinema: ovvero tra un’immagine legata all’attimo in cui è colta, la fotografia, e sganciata quindi dal flusso temporale che l’ha generata, e un’immagine che vive solo in funzione della consequenzialità in cui è inserita, determinata unicamente da ciò che la precede.

La fotografia non può avere una trama se non quando siamo noi a fornirgliene una plausibile, e da qui nasce la dipendenza a cui l’abbiamo confinata con la parola, unica forza legante tra una visione e l’altra, capace di creare una sequenza.

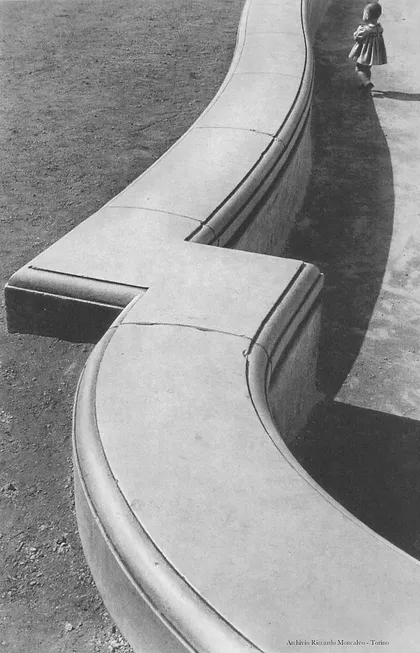

Ma la fotografia è sempre una favola, sempre un’invenzione: ogni persona, il personaggio di un mito, ogni luogo talmente distante da essere per forza irreale. Anche il tempo è una contraddizione sospesa. Guardiamo il bambino che cammina vicino a un’architettura sinuosa: figlio di non si sa chi, come nei racconti, in cammino non si sa dove, giovanissimo wanderer di un mondo barocco; non è già una favola questa? Perché condurre alla restrittiva precisione cronologica la vita del fanciullo, semmai fosse davvero possibile?

Noi sappiamo solo quello che vediamo, e dentro a questo piccolo recinto è contenuto già tutto: l’epoca in cui vive il nostro piccolo principe si muove strisciando come il serpente che dovrà combattere una volta guerriero; il barocco è quel drago bianco e lussurioso che invade quasi tutto il campo dell’immagine. Dov’è la realtà di questa fotografia?

Se la realtà è presente ai nostri occhi perché guardiamo qualcosa di accaduto, viviamo in una separazione tale da ciò che è rappresentato da sentirci smarriti in un dedalo di possibilità interpretative, e dunque narrative; l’irreale è dietro l’angolo.

La fotografia non è mai una sicurezza, non può esserlo se vogliamo cavalcarne il dorso non sellato verso il mito.

Che funzione ha la fotografia, dunque? Può spiegare davvero il mondo? Immersi come siamo nel problema del sospetto sempre più diffuso nei confronti delle immagini di informazione, ora che i mezzi per contraffarne il contenuto sono sempre più alla portata e semplici da maneggiare, il discorso è più che mai vicino a noi. Se ogni immagine apre le porte a una narrazione di fantasia, ogni fotografia, anche non rielaborata, dovrebbe metterci in allarme sulla possibilità effettiva di collocare correttamente ciò che vediamo rappresentato; allo stesso tempo, ogni immagine elaborata altro non fa che confermare il potenziale favolistico della fotografia.

Scopriamo così con un certo tremore che, forse, la fotografia non ha nessuna vera intenzione di curarsi delle cose del mondo: le accoglie solamente, per trasformarle dentro di sé in un pensiero ad occhi aperti, scollegato dal resto. Guardando l’immagine, allora, diventeremo narratori a nostra volta di favole inventate sul momento; faremo esistere un mondo intero in quello ridotto che vediamo nella fotografia, mentre quello vero crollerà ai suoi lati e intorno a noi. La fotografia è anche questo paradosso di essere una fuga dal mondo pur nutrendosi dei suoi elementi.

Questo ci dice che le favole esistono ovunque, in ogni anfratto su cui può capitarci di posare lo sguardo. Di fronte alla fotografia siamo nella radura luminosa in cui tutto può accadere, in un campo d’erba che contiene ogni evento immaginabile: è giusto essere spaesati, non capire al volo chi o cosa si ha di fronte, dimenticarsi le didascalie. La favola è la libertà concessa alla fotografia, al fatto accaduto, slegato dalla contingenza in cui si è verificato e ora aperto a nuove strade. L’immagine singola conterrà tutta la trama necessaria allo svolgersi di una nuova storia, noi vivremo sempre un’allucinazione in cui ci sembrerà che le cose si muovano, che le persone parlino.

In definitiva il mondo ha soltanto la facoltà di apparirci così com’è, il suo significato cambierà in base alla trama della favola che formuleremo, a ciò che sceglieremo di guardare. Il bambino vivrà sempre sul confine dell’ombra del suo drago. Ciò che sgomenta è come dal singolo lampo visivo (l’immagine) si possa diramare il molteplice (l’intreccio che inventiamo), lasciando aperto e indefinito il punto in cui la storia dovrà trovare una sua fine. Anche questa è nostra responsabilità, stabilire il termine della favola: se non la sua morale, almeno poter lasciare andare al proprio corso i personaggi che abbiamo visto animarsi, congedarci da loro. Convincerci che non vedremo mai crescere il fanciullo, né sapremo mai se alla fine sarà il drago a soccombere oppure sarà lui trafitto dall’artiglio; dobbiamo accontentarci di saperlo vivo nel momento in cui lo stiamo guardando, consci che anche lui, nel mondo che chiamiamo reale, avrà comunque vissuto la sua storia inventata.