Nelle pagine di questa rubrica dedicata al ruolo dell’arte contemporanea nella definizione dello spirito dei nostri tempi, ci siamo trovati di fronte a sabotaggi e sovvertimenti operati dai linguaggi artistici che praticamente in ogni occasione hanno comportato fatali deragliamenti dal tracciato tematico offerto dai diversi numeri della rivista. Qualcuno potrebbe pensare si tratti di una posa forzatamente para-filosofica, dell’assunzione acritica di una postura critica vagamente marxista.

Così come sarebbe d’uso per molte di quelle discipline analitiche che dal secondo dopoguerra in poi hanno provato a capovolgere le più comuni rappresentazioni culturali della realtà, in una chiave che è sempre legata all’emersione di un conflitto, di un condizionamento, di una manipolazione soggiacente al mondo mediale e all’industria culturale. Un conflitto che può essere, di volta in volta, additato come latente o manifesto, oppure può essere installato a posteriori sul reale facendo indossare a un inconsapevole malcapitato – non per forza senza macchia – la casacca dell’antagonista, del nemico, del profittatore in malafede.

È giusto, però, che qui si faccia professione di innocenza: quei sabotaggi, sovvertimenti e deragliamenti di cui si è parlato non erano verosimilmente frutto di una lettura ideologica, ma piuttosto la mera constatazione delle condizioni di uno scenario. Tutta l’arte del nostro tempo ambisce a capovolgere le nostre categorie del reale, a insidiare assunti e conquiste della coscienza date per assodate, a rovinare la linearità di un’aspettativa di conquista morale in fondo alla favola. I nostri tempi detesterebbero una contemporanea Scuola di Atene, stucchevole apologia dei potenti ripassata sotto una mano pesante di cultural washing; abbatterebbero una contemporanea Statua della Libertà, un salamelecco ruffiano scambiato tra nazioni in combutta contro le altrui libertà; cospargerebbero di zuppa in lattina un contemporaneo Bonaparte valica il Gran San Bernardo, una bomboniera salottiera e borghese ammantata di afflato eroico definita da Wikipedia «archetipo del ritratto di propaganda». Si pensi a cosa è diventata, per esempio, la ritrattistica ufficiale della regina Elisabetta II del Regno Unito, vicenda assurta a epocale sfida sulla tenuta dell’arte nella tempesta dei nostri tempi.

Il ritratto reale che più si impregna di aspettative e proiezioni culturali è quello eseguito nel 2002 dal pittore Lucian Freud, nipote del più celebre Sigmund e ugualmente controverso e oscuro: una piccola tela in cui è costretto a fatica il volto della regina, tumefatto da una materia pittorica grossolana e sommaria, a evidenziare un’espressività impassibile e dilaniata al contempo, tutt’altro che aulica e regale. Non certo la rappresentazione che ci aspetteremmo di un potere che non può permettersi l’insinuazione del dubbio, l’oscillazione dell’incerto, il terremoto delle gerarchie simboliche.

Non è un caso, forse, che i teorici del postmoderno adoperino a mani larghe termini come “racconto” e “narrazione” per rappresentare la caduta di ataviche certezze, e che quarant’anni dopo si abusi invece di un intero vocabolario costruito non sul disvelamento, ma sulla circonvenzione legata al tema del tramandare una storia: “storytelling” non vuol dire “raccontare”, ma approntare un sottotesto posticcio, intrinsecamente e strutturalmente mendace, per indurre il consumatore a una benevolenza che obnubili la percezione della reale qualità di una merce; uno “spin doctor” non è un esperto di come i messaggi – soprattutto politici – debbano essere veicolati verso il cittadino, ma è un addetto al maquillage e alle drammaturgie specializzato negli “spin”, cioè nei colpi ad effetto; il “framing” non è la disciplina che esalta l’essenziale per favorire una lettura sintetica e pregnante di una complessità altrimenti inestricabile, ma è l’abilità di tenere fuori dalla cornice dell’attenzione gli elementi che non contribuiscono favorevolmente a uno scenario che deve essere oleografico e compiacente. «Favole!», si direbbe, per ridestare chi finora ha deciso di ingannarsi, e per riportarlo – per crudeltà e tigna – allo squallore di un piano negoziabile di realismo.

L’arte, oggi, è essenzialmente quel processo di ricerca del punto di collasso delle favole, di produzione di nuova coscienza che eroda ciò che non è più abbastanza vero, che è obsolescente in relazione alla necessità di revisione continua e illimitata delle categorie dello sguardo. E fin qui non abbiamo che ribadito, annotato, glossato la tesi all’incipit di questo percorso. Limitarsi a constatare, però, rischia di non essere sufficiente. Non ci spieghiamo ancora, per esempio, perché appaia praticamente vietato, all’arte del presente, fare il contrario, ossia confermare le narrazioni, decidere di aderire alle epopee, esaltare il contingente. Non è chiaro, spingendosi un po’ oltre, perché assumiamo che sia del tutto naturale che si attribuisca all’arte tale irrinunciabile postura.

Non capiamo, infine, se in mezzo a colossali, nuove, antiche minacce esistenziali, il crollo della nostra realtà che sperimentiamo ogni giorno sia la naturale conseguenza e il prodotto maturo dell’assunzione di uno sguardo focalizzato sulla rovina, e che si manifesta anche nell’arte così come parallelamente si manifesta nelle pieghe del reale. O se quello sguardo non sia piuttosto sintonizzato sulle onde di un mondo a venire, allo scopo di preparare i nostri apparati cognitivi, psicologici, emotivi, come quando si riempiono i sacchi di sabbia da mettere alle finestre o si prepara la borsa con la borraccia, le chiavi dell’auto e il caricabatterie accanto al comodino di notte. Lo sguardo declinante dell’arte è insomma connesso all’effetto o alla causa della tragedia che annusiamo nell’aria? La sua è una di quelle che la sociologia e la psicologia chiamerebbero profezie autoavveranti? L’arte è un incolpevole rilevatore del declino, o vi contribuisce materializzando e assimilando a sé l’idea ineluttabile di un fallimento fatale?

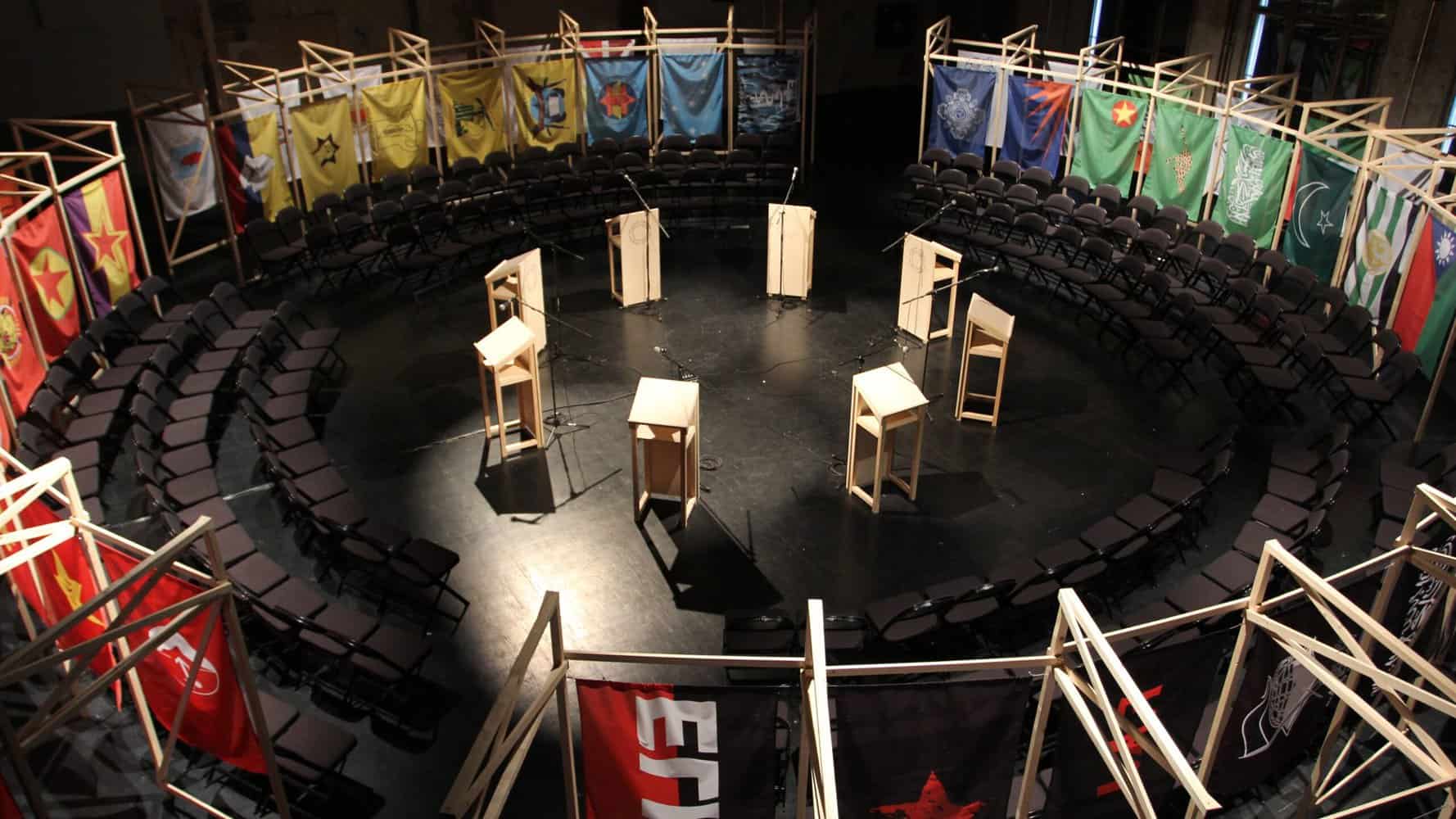

Che quella facoltà dell’arte contemporanea sia determinazione, profezia o diagnosi, scambieremmo oggi il Bonaparte su cavallo rampante di Jacques-Louis David, prototipo del ritratto ufficiale del sovrano trionfante, con il Thinking Buddha di Sislej Xhafa (2010): in luogo dell’attesa statuetta kitsch con fini turistico-devozionali annunciata dal titolo, un busto di sabbia alto oltre cinque metri ingombra lo spazio della Roda Sten gallery di Gothenburg. È il ritratto – disturbante più che grottesco – di un Silvio Berlusconi accigliato e pensoso, assertivo eppure straordinariamente fragile. Alla Statua della Libertà, epica esaltazione del valore di un’emancipazione conquistata tramite la rivoluzione, sostituiremmo New world summit di Jonas Staal (Berlino 2012): un dispositivo piuttosto che una forma, una struttura frugale, abitabile, aperta, che acquisisce la funzione di parlamento temporaneo e ipotetico, clandestino, per stati senza stato, gruppi autonomisti e organizzazioni politiche finite nelle liste nere internazionali. Alla Scuola di Atene di Raffaello Sanzio, progetto raggiante e massimalista di un mondo antropico in cui la razionalità è emanazione di una deità immanente, si contrappone Come spiegare la pittura a una lepre morta (in tedesco:Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt): nel 1965, presso la Galerie Schmela di Düsseldorf, Joseph Beuys chiude il pubblico fuori dallo spazio espositivo per tre ore. Attraverso i vetri delle aperture, con il capo cosparso di miele e foglia d’oro, si mostra mentre disquisisce d’arte con la lepre morta che porta in braccio.