“ I have decided to leave you forever

I have decided to start things from here

Thunder and lightning won’t change

what I’m feeling

And the daffodils look lovely today ”

(Daffodil Lament, The Cranberries)

Daffodil Lament (Remastered 2020)

Originario dell’Europa centrale, del Nord Africa e dell’Asia, il narciso appartiene al genere Narcissus e alla famiglia delle Amaryllidaceae.

Il nome deriva dal greco ναρκάω (narkào) e νάρκισσος (narkissos), collegati alla parola νάρκη (narké), che significa “odore”, “stupore”, “torpore” in riferimento all’aroma penetrante e inebriante di alcune specie di narciso. O anche “stordire”, dato che tale intensa fragranza era in grado di procurare uno stato di torpore o ipnosi (da cui il termine narcotico).

Tra mito e tradizione

Accade spesso che il mito, la poesia, la metafora, o la narrazione precedente alla storia scritta, assurga a carattere sacrale, in quanto racconto delle origini del mondo (e dunque considerato poi verità assoluta) e che entri prepotentemente nella storia dell’uomo, evidenziandone valori, difetti, potenza e tormenti. Questo è ciò che riguarda sicuramente il mito di Narciso, il bellissimo giovane che si innamora della sua immagine riflessa, connotazione che ben si presta a sottolineare una delle caratteristiche umane per eccellenza: l’amore per se stessi.

Diverse sono le versioni del mito giunte sino ai giorni nostri. La prima fonte in assoluto pare essere quella proveniente dai papiri di Ossirinco, opera probabilmente dello scrittore Partenio. Un’altra si trova nelle Narrazioni di Conone, greco contemporaneo di Ovidio, conservata nella Biblioteca di Fozio e datata fra il 36 a.C. e il 17 d.C. La fonte greca più attendibile rimane però l’opera di Pausania, Periegesi della Grecia (II secolo d.C.) mentre quella che da sempre viene riconosciuta come la più autorevole in assoluto, fa riferimento alle Metamorfosi di Ovidio.

“Né vasto tratto di mare, né lungo cammino, né monti, né mura di città con porte sbarrate, ci separano, bensì siamo disgiunti da poca acqua” (Le metamorfosi, Ovidio).

La storia ha aspetti comuni a tutte le versioni. Narciso è figlio di Cefiso, una divinità fluviale, e di Liriope, una ninfa (o secondo un’altra versione di Selene ed Endimione).

La madre, preoccupata però d’aver dato alla luce un bambino bellissimo, si reca dall’oracolo Tiresia, che le consiglia di non fargli mai conoscere se stesso. Divenuto ben presto un giovinetto affascinante, Narciso rifiuta qualunque proposta amorosa vantandosi solo della sua bellezza. Ma un giorno un’amante delusa dall’ennesimo rifiuto, si rivolge a Nemesi, che punisce il giovane facendolo innamorare della sua stessa immagine riflessa nell’acqua, senza poterla però mai afferrare. Il figlio di Liriope per la disperazione si lascia morire e al posto del suo cadavere le Naiadi e le Driadi trovano uno splendido fiore che chiameranno Narciso. E’ da questa leggenda che deriva anche l’aggettivo narcisista, usato per indicare una persona vanitosa ed eccessivamente compiaciuta del proprio aspetto fisico.

In altre culture invece, il Narciso è considerato un simbolo di rinascita e rinnovamento, ed i fiori (i primi a germogliare dopo il gelo invernale) vengono spesso usati per celebrare l’arrivo della primavera e per augurare prosperità e buona fortuna. In altre ancora, viene utilizzato come amuleto per respingere il malocchio e proteggere dalla negatività.

Per i Druidi, i sacerdoti degli antichi Celti, il narciso rappresentava la purezza. Tuttavia, con il passare del tempo, si diffuse la credenza che questi fiori avessero la capacità di assorbire le energie negative e malvagie degli esseri umani, e per questo vennero ritenuti velenosi.

Nella cultura romana, si pensava che il narciso crescesse nei campi Elisi, il luogo legato all’aldilà, e per tale motivo veniva piantato sulle tombe dei defunti. Infine nell’iconografia cristiana, il narciso divenne simbolo di rinascita, un legame che lo associava alla Pasqua e alla vita che rinasce dopo la morte.

Emblema del Galles, il 1° marzo, giorno festivo, è consuetudine per i gallesi indossarne uno all’occhiello. In Cina, il narciso ha un significato molto positivo, e rappresenta l’augurio di fortuna per l’anno nuovo, poiché la sua fioritura coincide col capodanno cinese.

Nella sua accezione positiva dunque il narciso rappresenta la sicurezza e la fiducia in se stessi. Nella versione negativa, invece, estrema vanità e incapacità di amare, proprio come narra la favola tragica di Narciso.

Il Narciso e le arti varie

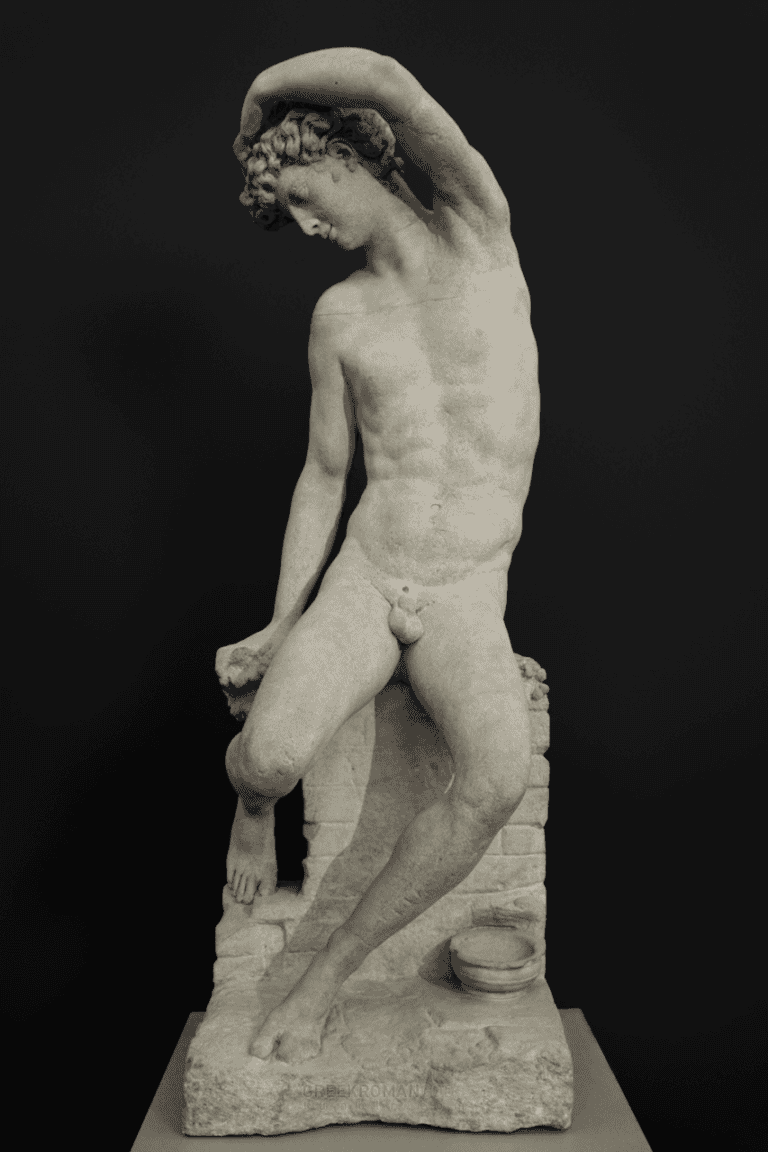

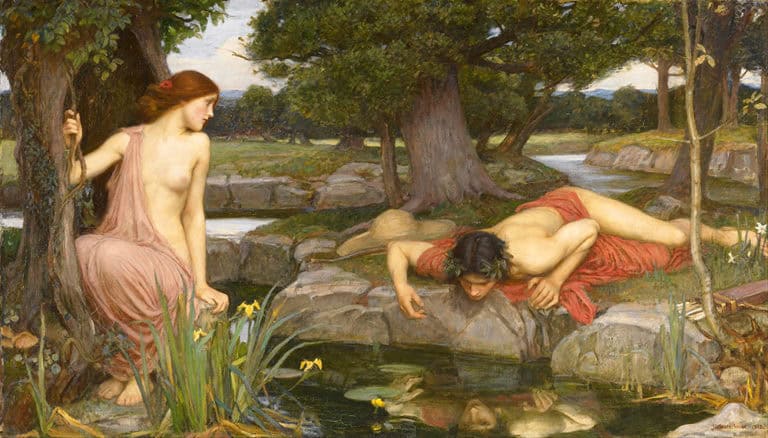

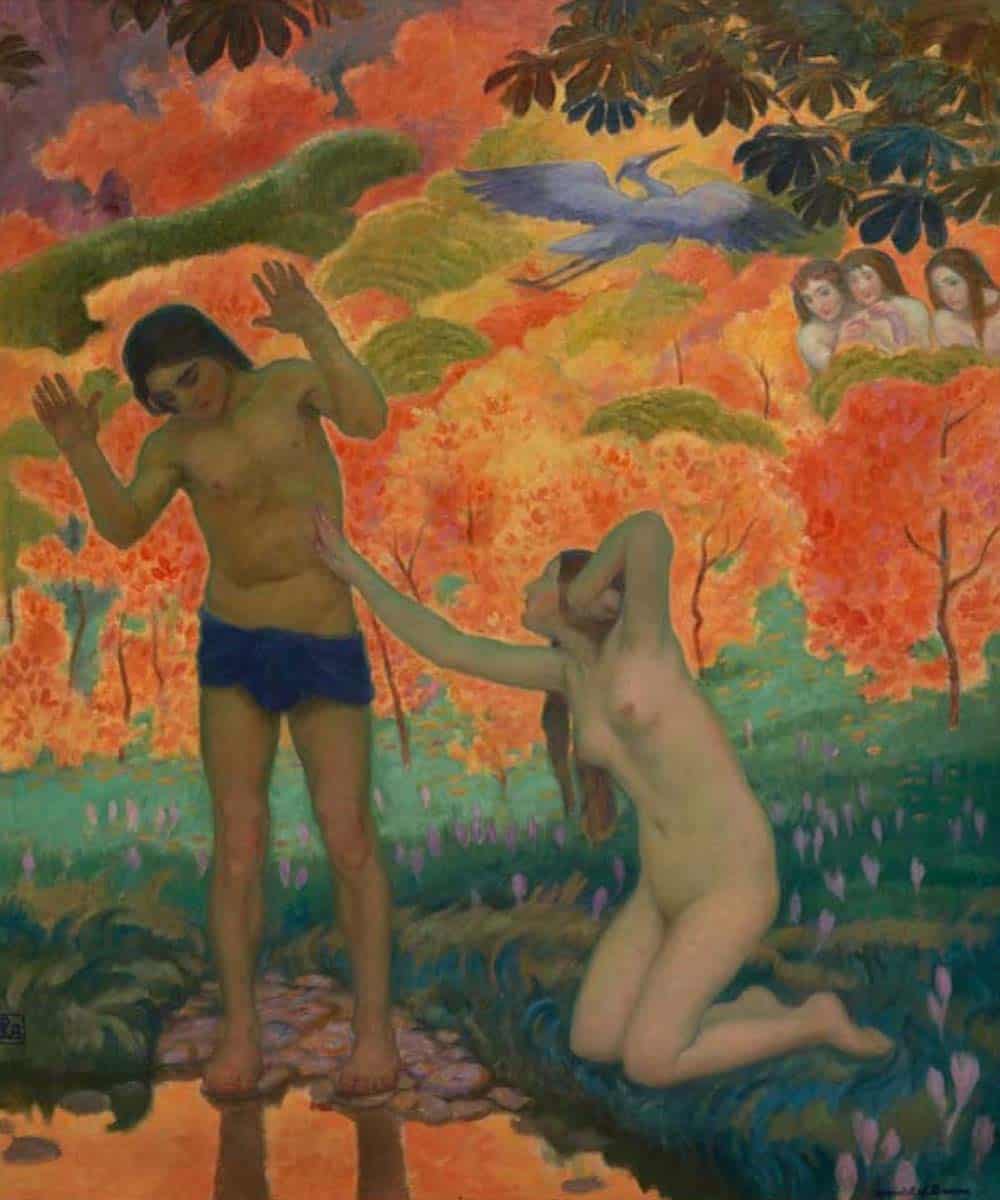

Nelle arti visive Narciso ha ispirato tra gli altri, grandi artisti come Benvenuto Cellini e Caravaggio, Gerard van Kuijk, François Lemoyne e Joseph Denis Odevaere, John William Waterhouse, Rupert Bunny e Franz von Stuck, per citarne solo alcuni.

È impossibile poi non riconoscere l’influenza che il suo mito ha avuto anche nella letteratura di tutti i tempi. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde è fortemente ispirato alla figura di Narciso, e sempre in Inghilterra, Il Trattato di Narciso, del 1891 di André Gide ebbe una notevole ascendenza sulla cultura omoerotica nell’età vittoriana. Nel romanzo dello scrittore e letterato francese Marie-Henri Beyle (al secolo Stendhal) Il rosso e il nero, il personaggio di Mathilde mostra un tipico carattere narcisista, ed anche lo statunitense Hermann Melville fa riferimento al mito di Narciso nella sua celeberrima opera Moby Dick.

In Narciso e Boccadoro dello scrittore tedesco Hermann Hesse, il “narcisismo” si basa invece sulla constatazione dell’intelligenza del protagonista, piuttosto che sulla bellezza fisica. In epoca più recente, il libro del brasiliano Paulo Coelho L’alchimista inizia con un riferimento proprio a Narciso.

Tra le opere musicali classiche, a Narciso è dedicata una breve opera in tre atti intitolata “Amor d’un’ombra e gelosia d’un aura ‘ovvero ‘Eco e Narciso’ ”, di un giovane Domenico Scarlatti, e il secondo tema del trittico dei ‘Miti’ op. 30 per violino e pianoforte, del compositore polacco Karol Szymanowski.

In ambito decisamente più rock, diverse sono le canzoni ispirate al suo mito tra cui License to Kill di Bob Dylan, Narcissus del gruppo metal greco Septic Flesh, Reflection dei Tool; Narcissus di Alanis Morissette,e The daffodil lament di The Cranberries.

Nella settima arte, Pink Narcissus del 1971 è un film del regista americano James Bidgood. Lo scozzese Norman McLaren concluse la sua carriera nel 1983, con un cortometraggio intitolato “Narciso“, che ne rivisita la storia attraverso il balletto.

Un cœur en hiver (Un cuore in inverno) è invece una pellicola del 1992, diretta dal regista francese Claude Sautet. Il mito ritorna anche in un piccolo capolavoro del 2005 : Bab’ Aziz – Il principe che contemplava la sua anima, diretto da Nacer Khemir, e ancora, del 2011, è il film drammatico Shame con alla regia Steve McQueen.

Ultime curiosità

La pianta del narciso predilige i climi temperati (sebbene resista anche alle basse temperature) e viene definita una pianta “bulbosa” in quanto produce fiori e foglie a partire appunto, da un bulbo sotterraneo. Bulbi che possono raggiungere un’altezza di 10 cm

e producono delle foglie a nastro spesse e carnose, al centro delle quali si trova un fusto che darà vita ad uno o più fiori caratteristici per la loro forma a trombetta adornata da una corona di petali. Quasi tutti i fiori di narciso hanno toni arancioni, gialli e bianchi, colori vivi e solari che preannunciano la stagione primaverile dopo il lungo inverno.

Il narciso ha anche importanti proprietà terapeutiche. Spesso viene usato in medicina e omeopatia per sfruttare il suo effetto antinfiammatorio e come tranquillante per placare il dolore. Ad uso topico e nello specifico nel trattamento della dermatite, il bulbo viene tagliato a fettine sottili e applicato direttamente sulla pelle. Dal narciso inoltre, si estrae un’essenza intensa e delicata, molto usata nella creazione di fragranze e essenze.

È importante infine ricordare, che sia il bulbo che le foglie contengono la narcissina, un alcaloide altamente velenoso, che può risultare pericoloso per gli animali e potenzialmente letale per l’uomo. In particolare, il narciso selvatico è più pericoloso rispetto ad altre varietà, poiché agisce come un potente ematico e irritante.