Introduzione

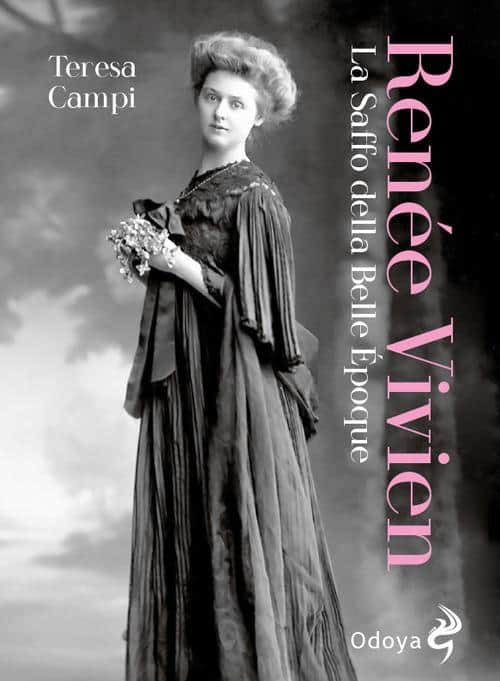

Non riposò mai, Renée Vivien. A piedi nudi intraprese un lungo viaggio per cantare le donne trasfigurandole di volta in volta in una Beatrice, una sirena, una Loreley, una Très Blonde, una Vally, un’Ofelia, una Saffo, un’Anna Bolena, una Giovanna D’Arco. La sua immagine sembra emergere da un quadro preraffaellita, con lo sfondo di un paesaggio dai contorni sfumati, mentre lei ci viene incontro a scusarsi di un gesto. Ci sta offrendo un bouquet di violette: i suoi profumatissimi versi. Pauline Mary Tarn, in arte Renée Vivien, di origine inglese e d’adozione francese, visse nella dorata atmosfera fin de siècle parigina senza però farne parte. Lasciò la sua città, Londra, appena raggiunta la maggiore età, per partire alla volta di Parigi, dove aveva trascorso l’infanzia. Ritornò in patria dopo la morte del padre. Viaggiò instancabilmente: dall’Inghilterra alla Francia, poi Olanda, Italia, Grecia, Turchia, fino alla Cina, Giappone e le isole Hawaii.

Il suo slancio lirico iniziò verso i quattordici anni. Fu subito consapevole del suo talento. Iniziò presto a sognare di arrivare alla gloria letteraria. Lontana dalle “donne dannate” descritte da Baudelaire, Renée Vivien visse per lo più scrivendo, viaggiando, amando. Il suo dedicarsi alla poesia, col passare degli anni, si trasformò in una sorta di misticismo, a riparo dagli orrori dell’incalzante modernità. La sua determinazione fu forte. Lottò con tutti i mezzi che aveva per non tradire la sua ispirazione. Si percepì come una figura “androgina” simile a quella del san Giovanni Battista di Leonardo; una vergine casta come Artemide dea della luce lunare; passionale come una Fedra che s’intrattiene a colazione con Saffo, sotto i pergolati di Mitilene, dove affittò la sua casa dei sogni.

Si sentì spesso offesa dalla volgarità maschile come Ipazia, sofferente come Anna Bolena. A volte agì con saggezza, a volte con puerile ingenuità, a volte delirò con esasperante autolesionismo dandosi infine alla morte, scegliendone i tempi e le modalità. Nell’entourage di quell’atmosfera rarefatta e un po’ falsa di fine Ottocento e inizio Novecento, Renée Vivien fu un fiore nel deserto. Questo divario fra il suo ideale dell’essere e la realtà meschina che la circondava, mentre veniva presa di mira dalla critica e dalla satira, non poteva essere sostenuto a lungo. Per via di prolungati rifiuti del cibo, ebbe una paralisi alla glottide – la sede del canto e del respiro –, e se ne andò come aveva deciso e scritto, anticipandolo nei versi. Aveva una personalità malata? Furono in molti a chiederselo, ma un fatto è certo: grazie al suo talento, riuscì nello scopo di rimanere nella storia costringendo i posteri a interrogarsi non tanto sulla raffinatezza dei suoi versi, quanto sui risvolti della sua personalità, e questo non giovò al riconoscimento della sua opera da un punto di vista esclusivamente critico. In vita aborrì l’educazione vittoriana, il Protestantesimo nel quale fu allevata e rifiutò comunque il Cristianesimo, anche se prima di morire si convertì al Cattolicesimo.

Individuò nel corso della storia le donne come vittime sacrificali del piacere maschile; definì gli uomini come “nemici politici”; rinnegò la fede nel progresso a favore di un “altrove” indefinibile per sollecitare una coscienza identitaria del “femminile”. Pur viaggiando quasi ininterrottamente, Pauline Tarn non riuscì a trovare il suo vero mondo. All’inizio s’illuse di percepire qualche verità nell’isola di Lesbo, nella “casa” di Saffo, fra le suonatrici di liuto dell’antica Grecia, che dispensavano grazia e bellezza mentre cantavano abbracciandosi come amanti e sorelle. Alla fine fronteggiò il vuoto e si ripiegò su se stessa. Scelse la morte non come sacrificio del sé ma come realizzazione ultima dell’io per se stesso. Nelle dimore eleganti in cui visse si sentì sempre una straniera, un’esule. Preservò caparbiamente il succo proibito dei suoi amori femminili, ma il risvolto finale fu devastante. Per i suoi pasti ricorreva spesso a una mela e un cucchiaio di riso, seguiti da un bicchiere di champagne. Nelle occasioni conviviali si concedeva il foie gras, insalate allo zucchero e al pepe: un sostentamento basico per tenere in mano la penna. Viveva in condizioni agiate e con comodità d’ogni tipo; in pubblico si presentava frivola, generosa, dispensatrice di sorrisi e carinerie di ogni sorta, mentre dentro aveva l’inferno. Era riservata ma piena di passione. Amò troppo il passato e si pose al di fuori della morale pronunciando la parola “io”. Usò una lingua classica per esprimere versi dal contenuto “sconcertante”, col coraggio di mostrare l’amore che nutriva per le donne senza cedere alla morale di una società che la condannava. Si liberò di tutto: del suo nome, della lingua materna, della famiglia e della nazione che le aveva dato i natali. Le sue poesie sono una riesumazione di antiche testimonianze che dicono alle donne, tutte, che la libertà di essere è possibile e che il valore, così come la creatività, è dalla loro parte. Per raggiungere un equilibrio fra l’ideale e la brutale realtà.

Renée Vivien

Per quale motivo Renee Vivien –una poetessa inglese, di adozione francese, dissepolta dall’oblio da circa un secolo – sia entrata nella mia vita di scrittrice è un mistero. Di fatto me ne sto occupando da circa quarant’anni. Ho iniziato con lei –il mio primo libro era del 1981, una traduzione delle sue poesie che uscì per i tipi di Savelli, tal titolo Cenere e Polvere, qui seguì nell’83 Sul ritmo saffico, edito da Bulzoni e ancora una traduzione del suo romanzo Donna m’apparve, del 1984 e per finire quest’ultima biografia critica, edita da Odoya, quest’anno, Renée Vivien, la Saffo della Belle Epoque.

Io sono nata in un’amena cittadina del Lazio,Terracina,con il Tempio di Giove Anzur a picco sul Tirreno, che sorvegliava me e il mare. Giocavo fra le macerie della guerra, a piedi nudi, fra i vicoli della città alta. Lei aveva trascorso l’infanzia a Parigi, con governanti che la portavano al Bois de Boulogne. A vent’anni andò senza chaperon a Parigi e visse nei bagliori della Belle Epoque, amando e scrivendo. Io m’iscrissi all’università di Roma e comincia a studiare letteratura francese e l’inglese. Pauline Mary Tarn, questo il suo vero nome, figlia di ricchi commercianti e di una madre ‘orfana’, dal carattere insulso, era una piccola donna che poteva apparire scialba, corpo esile, senza forme. Aveva però una bocca particolare e un’aria sconfitta ma sensuale. I suoi occhi dicevano tutto. Malgrado l’età, aveva sempre una espressione infantile. Era pura. Aveva studiato danza e si muoveva elegantemente. Vestita di nero, viola, grigio, bianco, con fiori alla cinta e fra le mani, nei cappelli e nelle velette, sui corpetti, disseminati sulle sete e sui velluti. Lei era figlia di un gentleman, ricco ereditiero. Io no. Faceva parte della gentry londinese. Io nipote di quei contadini che mandavano i figli in città a lavorare. Era anoressica. Io ho spesso appetito. Tentò il suicidio più volte, e alla fine ci riuscì, a soli trentadue anni. Perché?

Già, la morte. Perché si era uccisa? Per amore? Perché non era stata mai amata da maman e da ‘lei’, la bella americana Natalie Clifford Barney? Iniziai a leggere la sua opera: dodici raccolte e tre romanzi e trovai la risposta.

All’inizio mi stupivo. Cosa nascondeva quell’apparente culla linguistica dal contenuto basico, ricamato dai versi alessandrini?

Le sue poesie furono davvero una scoperta. L’oggetto è la Bionda, la Lorelei, fra sulfuree variazioni epidermiche e di paesaggi naturali, simbolici, metaforici, sadici, con trame appena accennate. Il corpo è il suo, di Natalie, evanescente, fluttuante, sfuggente, vipera e sirena, che si volatilizza sotto le parole. Poi c’è l’addio. Il ritorno. L’addio e il ritorno e poi l’addio definitivo. Tutto è passato. Forse non tutto, resta la memoria che è nostalgia, che piega le ali e la fa declinare. Accetta un nuovo amore per proteggere la sua fragilità ma lei non ama più. Dopo avere cercato di riparare il reale e dare adito al sogno –va in pellegrinaggio a Mitilene assieme a Natalie e sulle tracce di Saffo credette di essere la sua reincarnazione -comincia a disfarsi del corpo, assieme all’amore residuo per se stessa; voleva ‘finire’ non senza dopo avere lasciato al mondo, che l’avrebbe a lungo dimenticata, i suoi versi: i thoughts recollected in tranquillity , la ragione della sua esistenza, l’ultimo grido del cigno parnassiano perché gli orrori del futurismo incombono e con esso la guerra.

La società la condanna perché ha scritto versi solo per le donne? perché aveva trovato in Saffo il suo ideale di essere umano? Perché aveva detto alle donne di non soccombere alla brutalità maschile, di farsi una propria identità, una propria cultura ed essere indipendenti? Per non essere solo ‘madri’ o ‘zie’ o ‘nonne’? Fu messa alla gogna. La satira la distrusse. Per tutto questo affermò che ‘la vita è un crimine perpetuo’.

Per le contemporanee francesi, nel frattempo, Renée Vivien è diventata un un cult dell’LGBT+. Per me resta Renée Vivien, la fortuna di un incontro -esordio, la giovinezza e la vecchiezza che sempre lì ritorna.