Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non le vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l’attesa. Mi si permettano queste espressioni, e allora vedo e ammetto tre tempi, e tre tempi ci sono. (Conf. XI, 20, 26)

Nel libro XI delle Confessiones, dopo un limpido percorso di riflessione, Sant’Agostino scrive che il tempo — che non esiste per Dio, che non ha un né prima né un dopo — non è che una creazione della coscienza e dunque un qualcosa che esiste solo in relazione all’animo umano.

Così l’oggetto dell’attesa fatto oggetto dell’attenzione passa nella memoria. Chi nega che il futuro non esiste ancora? Tuttavia esiste già nello spirito l’attesa del futuro. E chi nega che il passato non esiste più? Tuttavia esiste ancora nello spirito la memoria del passato. E chi nega che il tempo presente manca di estensione, essendo un punto che passa? Tuttavia perdura l’attenzione, davanti alla quale corre verso la sua scomparsa ciò che vi appare. Dunque il futuro, inesistente, non è lungo, ma un lungo futuro è l’attesa lunga di un futuro; così non è lungo il passato, inesistente, ma un lungo passato è la memoria lunga di un passato (Conf. XI, 28, 37)

Su un lungo passato si incentra una delle canzoni più struggenti di Francesco Petrarca, Rvf 126, Chiare, fresche et dolci acque. Siamo di fronte a un altissimo concentrato di patetismo lirico, in cui l’autore si affaccia sul lungo futuro solo per trovare una via di uscita dal lungo passato, un passato vivido e saldo nell’animo tanto da confondersi col presente, in cui irrompe aprendo squarci insieme dolci e dolorosi, come quello che dà avvio al componimento:

Chiare, fresche et dolci acque,

ove le belle membra

pose colei che sola a me par donna;

gentil ramo ove piacque

(con sospir’ mi rimembra)

a lei di fare al bel fiancho colonna;

herba et fior’ che la gonna

leggiadra ricoverse

co l’angelico seno;

aere sacro, sereno,

ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:

date udïenza insieme

a le dolenti mie parole extreme. (Rvf CXXVI 1-13)

L’apostrofe iniziale chiama a raccolta tutti gli elementi naturali (le acque, l’albero), protagonisti-spettatori che ebbero il privilegio di essere toccati, fino ad essere sacralizzati (come l’aria), da Laura, anche se soltanto sfiorati (i fiori, l’erba) dalla gonna di colei che è ‘l’unica degna di essere chiamata donna’. La sacralità dell’amata è cristallizzata in un presente vividamente riattualizzato, in cui è vissuta come presente l’esperienza totalizzante dell’innamoramento, quell’attimo in cui Amore per mezzo degli occhi di lei aprì un varco nel cuore dell’io. Le riflessioni su ciò che fu si interpongono nel presente del ricordo con dolorosa dolcezza e affiorano dal lungo passato nella forma di dirompenti parentesi riflessive. Una associa il sospiro al ricordo («con sospir’ mi rimembra») e l’altra, più avanti, ricorda come ‘dolce’ sia, nella memoria, vedere quel trionfo di Amore nella pioggia di fiori che su di lei cade e che lei stessa esalta perché proprio lei è la causa di ‘tanta gloria’:

Da’ be’ rami scendea

(dolce ne la memoria)

una pioggia di fior sovra ’l suo grembo;

et ella si sedea

humile in tanta gloria,

coverta già de l’amoroso nembo.

Qual fior cadea sul lembo,

qual su le treccie bionde,

ch’oro forbito et perle

eran quel dí a vederle;

qual si posava in terra, et qual su l’onde;

qual con un vago errore

girando parea dir: Qui regna Amore. (Rvf CXXVI 40-52)

Avvolta, come la Beatrice purgatoriale (XXX, 28-32), nella sua nuvola di fiori, l’immagine di Laura è ‘dolce’ memoria che si concretizza come desiderio e come nostalgia. Fu tanto forte da essere dissociativa l’esperienza con cui l’io nel tempo zero vide la propria interiorità invasa dall’ossessione per quell’immagine:

Quante volte diss’io

allor pien di spavento:

Costei per fermo nacque in paradiso.

Cosí carco d’oblio

il divin portamento

e ’l volto e le parole e ’l dolce riso

m’aveano, et sí diviso

da l’imagine vera,

ch’i’ dicea sospirando:

Qui come venn’io, o quando?;

credendo esser in ciel, non là dov’era. (Rvf CXXVI 53-63)

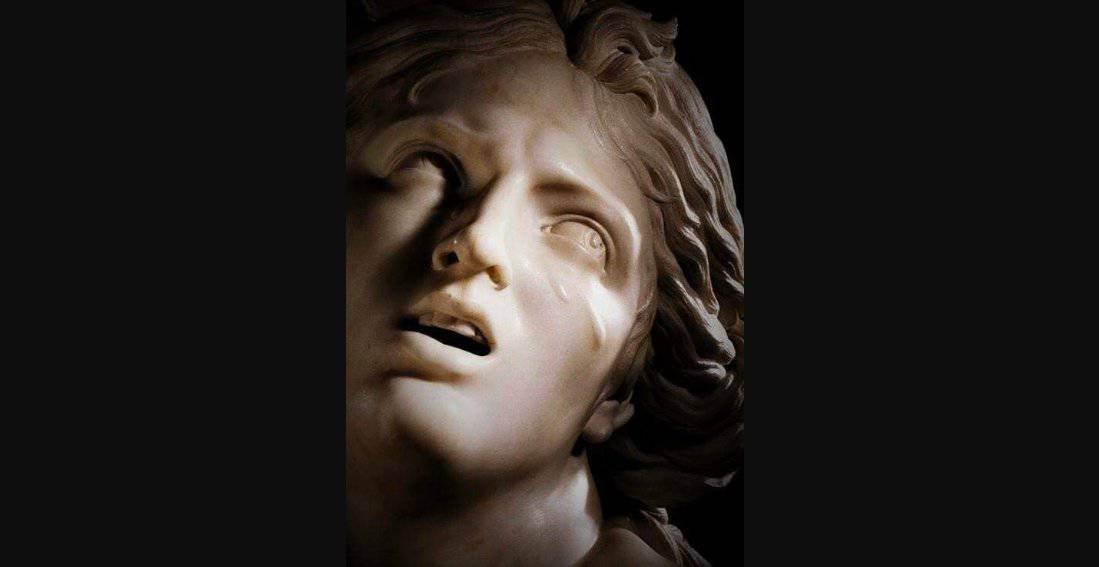

Trascinato dal portamento divino di Laura, così come dal suo volto, dalle sue parole, dal suo dolce sorriso, l’io dimentica sé stesso e viene trasportato in una dimensione ‘altra’, celeste, nella quale giunge preso dal totale oblio di un rapimento estatico. Diciamo ‘vive’ perché l’io di questi versi vive come attuale il passato, zona temporale il cui vettore è direzionato in un eterno presente, che è il presente della memoria, in cui tutto è fermo e fisso. E se il tempo è per Agostino un punto che passa, Petrarca vuole fissarlo attraverso lo spazio, quello stesso spazio che ha avuto la grazia della presenza di lei:

Da indi in qua mi piace

questa herba sí, ch’altrove non ò pace. (Rvf CXXVI 64-65)

In quell’erba, a lui compresente, l’io rintraccia un luogo fisico in cui stare e avere pace, e in cui dare spazio alle sue proiezioni e ambientare il tempo dilatato e vissuto attraverso gli ‘oggetti’ naturali di Valchiusa, teatro di quell’amore.

Sono ‘parole estreme’ quelle che l’io rivolge a questi interlocutori silenti, e densi di passato, perché sono parole legate alla morte:

S’egli è pur mio destino,

e ’l cielo in ciò s’adopra,

ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,

qualche gratia il meschino

corpo fra voi ricopra,

e torni l’alma al proprio albergo ignuda.

La morte fia men cruda

se questa spene porto

a quel dubbioso passo:

ché lo spirito lasso

non poria mai in piú riposato porto

né in piú tranquilla fossa

fuggir la carne travagliata et l’ossa (Rvf CXXVI, 14-26)

Ed ecco il lungo futuro, quello di ogni uomo, cioè l’attesa della morte, che all’io giungerà per il troppo pianto, quando Amore chiuderà quegli stessi occhi attraverso i quali si era insediato con l’immagine di lei nel cuore dell’amante. Salire col nudo spirito al cielo sarà un passo doloroso consolabile con un solo pensiero: quello che quella ‘carne’ e quelle ‘ossa’ siano coperte, sepolte, e quindi ancora una volta toccate, da ciò che Laura toccò. Si tratta di una speranza, anch’essa parte del lungo futuro a cui questo eterno passato-presente rimanda. E in questa attesa, paradossalmente, non è la morte la fine di tutto:

Tempo verrà anchor forse

ch’a l’usato soggiorno

torni la fera bella et mansüeta,

et là ‘v’ella mi scorse

nel benedetto giorno,

volga la vista disïosa et lieta,

cercandomi: et, o pieta!,

già terra in fra le pietre

vedendo, Amor l’inspiri

in guisa che sospiri

sí dolcemente che mercé m’impetre,

et faccia forza al cielo,

asciugandosi gli occhi col bel velo. (Rvf CXXVI, 27-39)

È come se Laura non fosse mai andata via da quei luoghi. Lo spirito dell’io, che sempre su di lei mantiene la propria attenzione, proietta la sua figura anche nel lungo futuro e la immagina giungere dopo la sua morte, questa volta come ‘fiera’ finalmente mansueta, e immagina che alfine lo veda, e che si accorga di lui, del suo dolore e del suo essere ormai ‘terra fra le pietre’, e spera che — finalmente pietosa — preghi e interceda piangente per lui, ‘forzando il cielo’.

Uno dei componimenti più letti di Petrarca ci dimostra così che il vettore del tempo dell’amante non disegna una linea retta, ma un cerchio che si incurva sempre verso lo stesso punto, quel ‘benedetto giorno’ in cui tutto ebbe inizio e da cui tutto riparte e si dilata come un istante infinito.